Audiovisuel européen : produire moins, produire mieux ?

En 2025, l’Europe audiovisuelle entre dans une phase de consolidation.

Après une décennie marquée par l’explosion des volumes, la montée en puissance des plateformes et les effets d’entraînement post-Covid, le secteur connaît un recentrage. Moins de titres produits, des investissements plus ciblés, une montée des coproductions, des plateformes plus sélectives, et une pression croissante sur les financements publics.

Dans ce contexte, une question se pose : comment continuer à développer des projets compétitifs, durables et visibles sur un marché européen de plus en plus structuré et exigeant ? Et quels profils de professionnels faut-il former pour y répondre ?

Une production européenne en léger recul, mais toujours dense

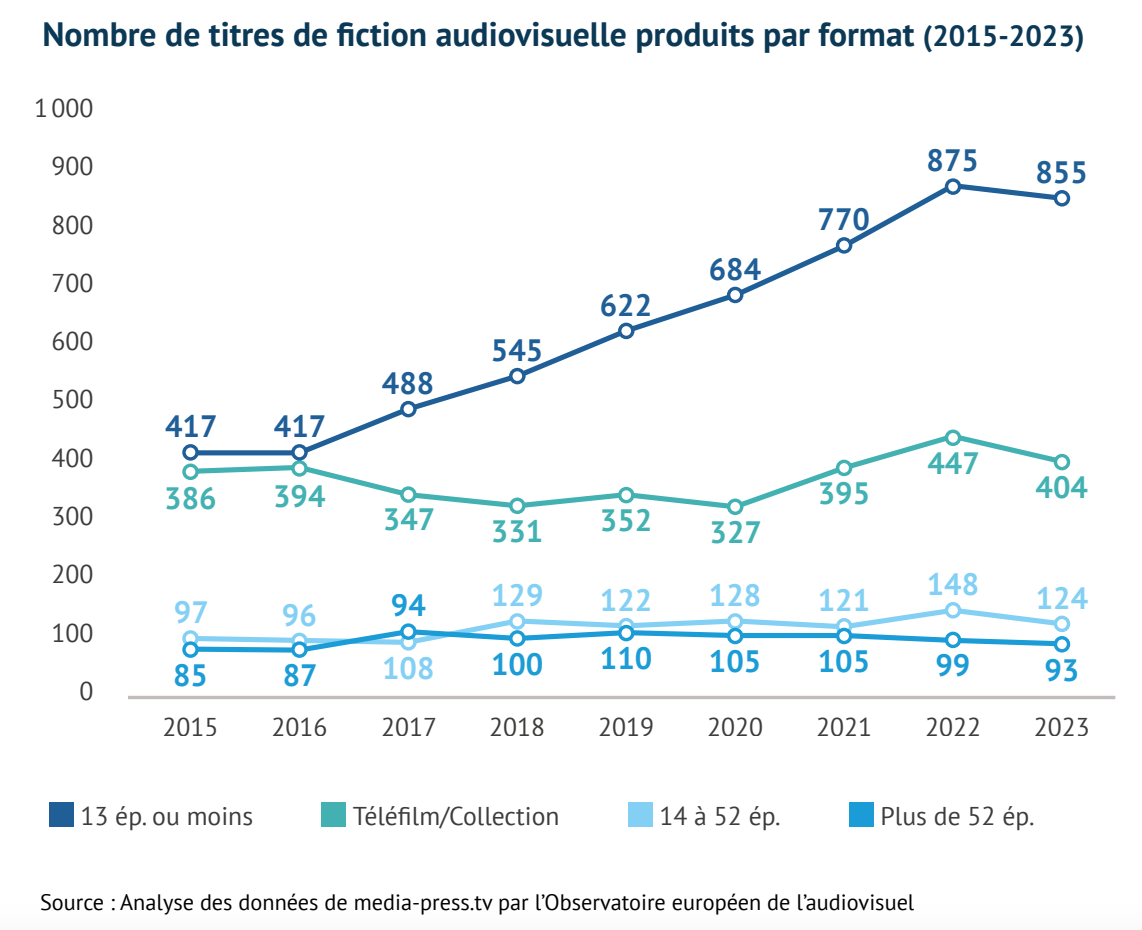

Selon l’Observatoire européen de l’audiovisuel, la production de fiction télévisée en Europe a baissé de 6 % en 2023, en nombre de titres comme d’épisodes. Pour autant, le volume global reste élevé, avec plus de 1 200 titres, 23 000 épisodes et 14 000 heures de contenu produits en moyenne chaque année.

Ce repli s’explique par une recomposition de l’offre : les producteurs privilégient désormais les séries plus courtes (2 à 13 épisodes), qui ont doublé en volume depuis 2015 (+105 %). Ces formats plus agiles répondent à la fois aux contraintes budgétaires, aux attentes des plateformes et à la logique de diffusion multi-territoires.

Des équilibres de financement en transformation

La question du financement est au cœur des mutations. En 2023, les investissements dans les œuvres audiovisuelles européennes ont atteint un record de 22 milliards d’euros, en hausse de 8 %.

Mais cette progression cache une double dynamique :

- D’un côté, les chaînes traditionnelles voient leurs investissements stagner.

- De l’autre, les plateformes mondiales (Netflix, Amazon, Disney+, etc.) ont augmenté leur part de 34 % en un an, atteignant 26 % du total des investissements dans les œuvres européennes.

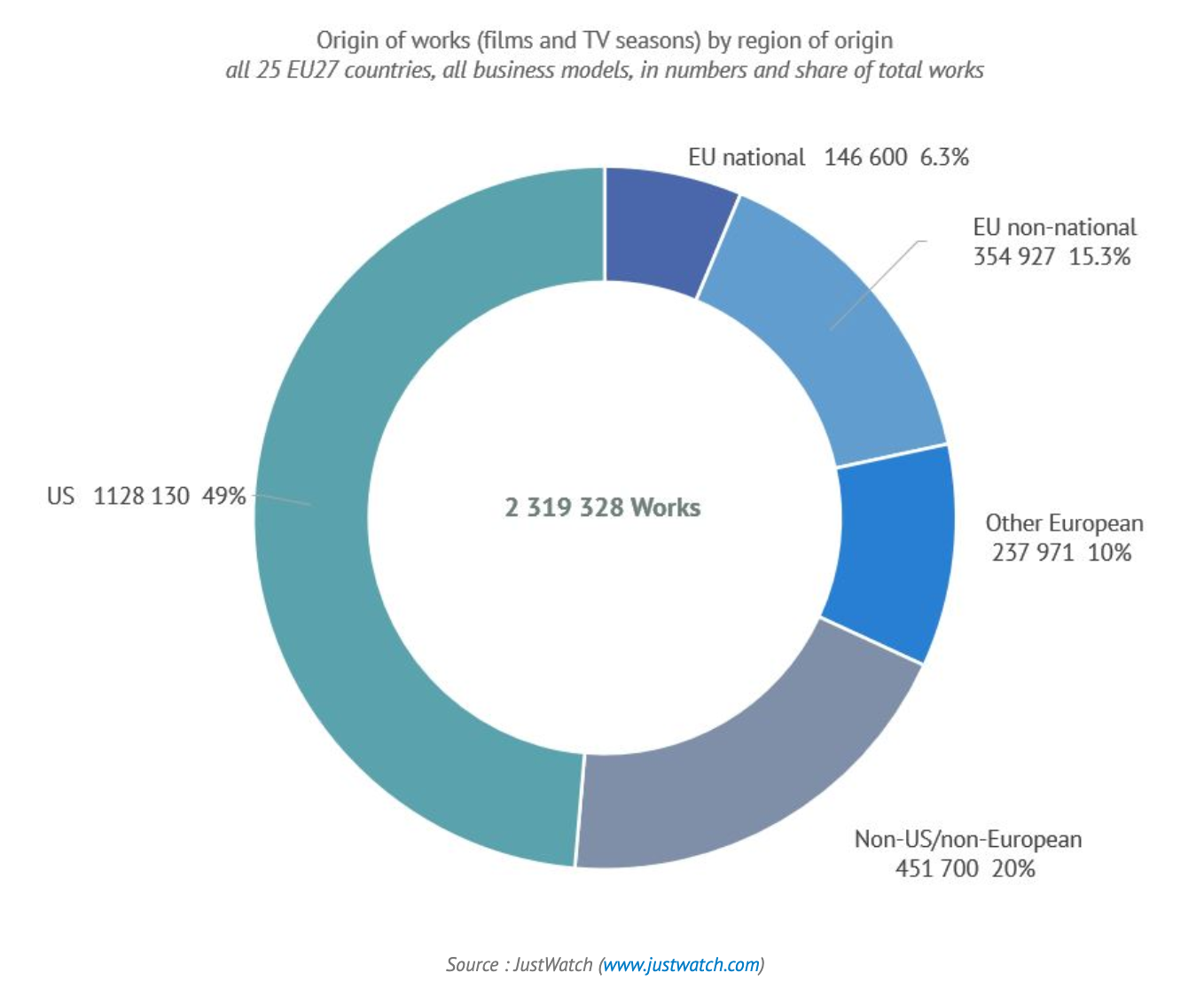

Côté catalogue, leur impact se confirme : les œuvres européennes représentent 32 % des titres disponibles sur les plateformes de SVOD en Europe.

La coproduction, un levier face à la fragmentation du marché

Dans un marché éclaté, la coproduction devient une réponse stratégique. Une fiction sur dix en Europe est désormais coproduite, un chiffre en hausse, notamment pour les projets “haut de gamme” visant une audience internationale.

Les avantages sont multiples : mutualisation des risques, financement croisé, accès à plusieurs marchés, et meilleure circulation sur les festivals, plateformes ou chaînes publiques. Pour les producteurs, cela suppose de maîtriser les logiques réglementaires, les contrats internationaux et les dispositifs de soutien transnationaux.

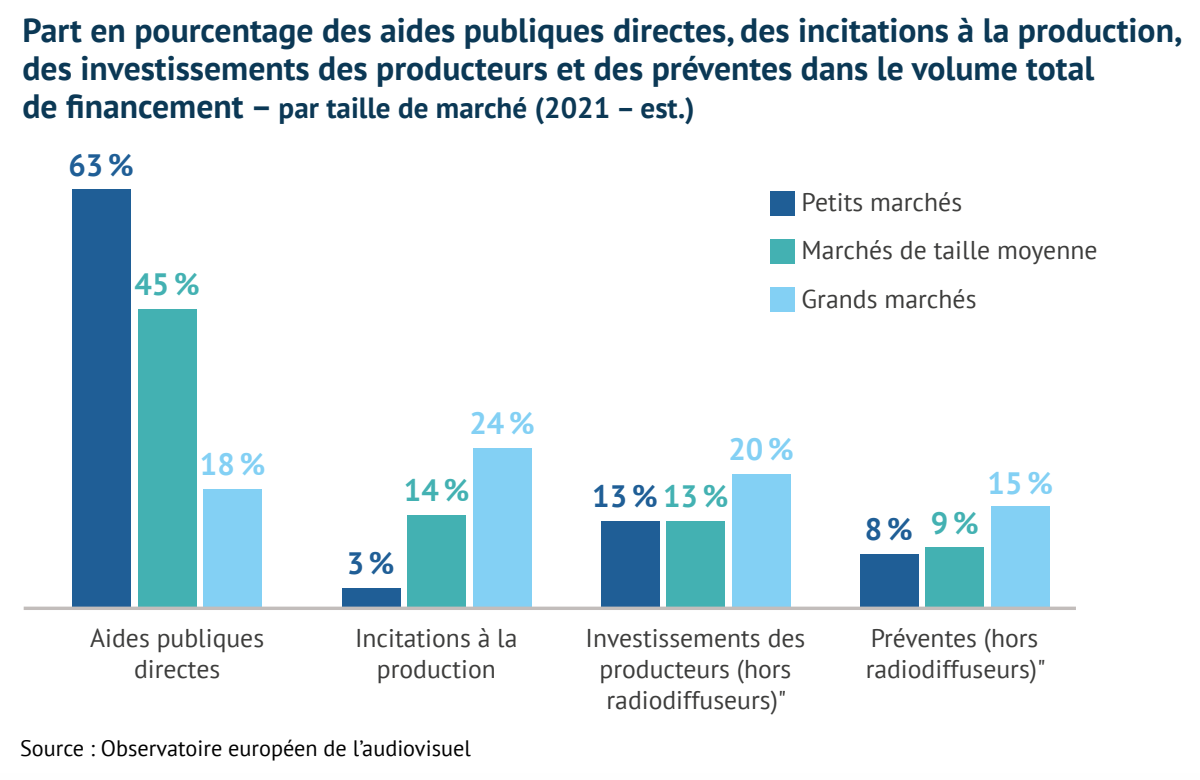

Le rôle-clé des aides publiques, en mutation elles aussi

Le soutien public reste déterminant. En 2023, près d’un tiers des aides d’État européennes dans l’audiovisuel ont bénéficié à la télévision, selon l’Observatoire. Ces aides prennent aujourd’hui des formes variées :

- subventions directes,

- crédits d’impôt,

- bonus pour production écologique,

- appels à projets européens.

29 États membres disposent de régimes notifiés auprès de la Commission européenne, avec 121 dispositifs actifs.

Dans le cinéma, la dynamique est comparable : 2 358 longs-métrages ont été produits en 2023 (+14 % vs. 2022), avec 1 460 fictions et 898 documentaires. Les financements publics directs (26 %) et les incitations fiscales (21 %) y sont toujours centraux.

Quelles compétences pour produire en 2025 (et après) ?

Ce nouveau paysage impose une montée en compétence généralisée. Produire en Europe aujourd’hui, c’est savoir :

- structurer un dossier de coproduction,

- comprendre les attentes des plateformes et diffuseurs,

- sécuriser des financements publics et privés,

- gérer les droits dans plusieurs territoires,

- penser une stratégie de diffusion multi-supports.

C’est exactement ce que propose la formation MBA Manager des Industries Audiovisuelles de l’EMIC, pensée pour former les producteur(ices), chef(fes) de projets et chargé(es) de développement capables de piloter des projets complexes, en phase avec les mutations actuelles.

Le programme couvre l’économie du contenu, le droit de l’audiovisuel, les logiques de coproduction, la structuration juridique des projets, les modèles hybrides TV/digital, et les grands enjeux européens (quotas, aides, plateformes, transition écologique…).

Moins d’improvisation, plus de stratégie

Ce que montrent les tendances 2023–2024, c’est que l’audiovisuel européen reste un secteur dynamique, mais désormais encadré, exigeant, et piloté par des logiques de marché plus fines. On ne finance plus “par défaut” : les diffuseurs, plateformes et fonds publics attendent des projets solides, bien montés, internationalisables.

Cela suppose de former une nouvelle génération de professionnel·les capables de penser leur métier autrement : non plus dans une logique purement nationale ou technique, mais dans un cadre économique, juridique et culturel à l’échelle du continent.

C’est dans cette perspective que s’inscrit l’approche pédagogique de l’EMIC : former des profils polyvalents, agiles, et prêts à construire l’audiovisuel européen de demain.

Article en partie rédigé à l'aide de l'IA. Image réalisée grâce à l'IA.